深度:惊心动魄三十多年国运家事纪实 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

深度:惊心动魄三十多年国运家事纪实电子书下载地址

寄语:

(继柴静《看见》之后,原新华社知名一线记者李锦作品狂风来袭!真实的报道、怀旧珍贵照片、感人的事迹再现。

内容简介:

这本由新华社资深记者李锦撰著的40年职业生涯的纪实书,就是这样一本可以深层解读改革开放的不同时期的方针政策的由来与实施,以及广大人民生活多层次的变化。在这近40年的记者生涯里,作者始终活跃在改革前沿,曾经长期单骑下基层,与农民同吃同住,用事实说话,并进行深度思考和理论总结一系列高水平的调研报告,为改革发展决策提供实践经验。一度引起媒体同行乃至40多位国家领导人的重视,并为此作出批示。

《深度》即从个人亲身经历出发,记录作者长期职业生涯中坚持深入群众调查研究的经历,进而展现中国改革与现代化发展不断突破困境的历程,可以说是中国*本以调查研究为主题的人物传记。作为一名记者,他始终以“大气魄大责任”关注着国家社会的发展。他一直秉承着“没有调查就没有发言权”的理念,坚信只有贴近实践与群众,用事实说话,才会出好的新闻报道,只有进行深度思考和理论总结,写出的调研报告才会有深度。农村改革之初他就早已在农村蹲点;国企改革伊始,他又深入企业潜水,信贷危机将现,他及时地给总理寄上万言书。

从农村承包的发轫到信贷危机的预告,近40年间李锦的调查报告先后为45位党和国家领导人批示,显示出知识分子在中国现代化进程中的核心价值。*赞他“会搞调查,会总结经验”,群众认为李锦是党的好记者,农民的好朋友。

读此书,不但能更深入清晰地了解中国改革发展历程中的遭遇和突破,还能读出品格精神与责任使命。

书籍目录:

章 饥饿:个人与时代的记忆从未远去(1960-1977) / 001

节 灾难从吃食堂开始 / 002

一、五斗米道的“福音” / 002

二、大锅饭不够吃的无尽凄凉 / 004

三、我在新华社整理过的关于饥荒的照片 / 013

第二节 采访路上目击的贫穷(上) / 018

一、兰考火车站外出逃荒的灾民 / 019

二、夜不闭户无可偷 / 021

第三节 采访路上目击的贫穷(下) / 027

一、被遗弃的108个男人 / 027

二、祖宗啊,保佑儿孙吃饱饭! / 032

第二章 行者:在希望的田野上千里走单骑(1978-1985) / 035

节 历史拐了一个大弯 / 036

一、不能刊登的真实画面 / 036

二、马坊:更早的“小岗村” / 038

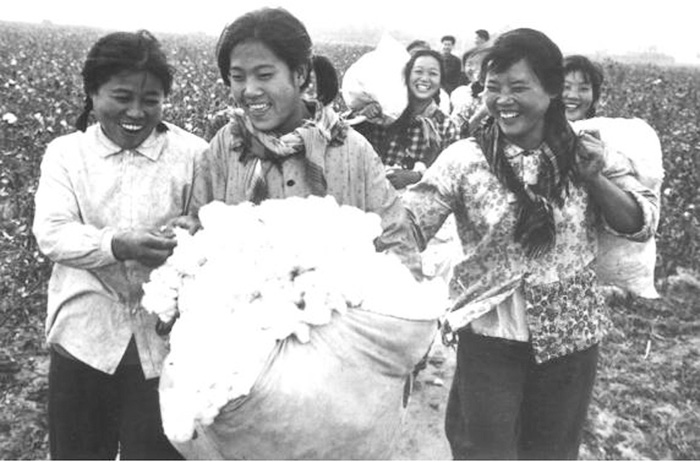

三、棉花姑娘的喜悦 / 041

第二节 蹲在鲁西北平原 / 045

一、第二次翻身 第二次解放 / 045

二、媒体突破坚冰 / 047

三、那个时代的亲民 / 050

四、比中央文件早一步 / 053

第三节 个报道万元户 / 055

一、算账算出来的“万元户” / 055

二、农民朋友“王三万” / 059

第四节 市场经济在基层萌芽 / 062

一、千里单骑入农家 / 062

二、农民抢了政府的“饭碗” / 068

三、胡耀邦认为问题值得思考 / 073

第五节 邓小平说,你有发言权 / 075

一、庄户人家的好记者 / 075

二、让人民来评判 / 079

三、邓小平说,你有发言权 / 080

第三章 蹲点:身入基层接地气(1986-1991) / 085

节 在大别山发现“初级阶段” / 086

一、贫困落后,令人不安 / 086

二、与十三大的主题不谋而合 / 090

第二节 九柱擎天 / 092

一、潜入深山 / 092

二、惊心动魄的风波 / 097

第三节 九十年代耀眼的农村典型 / 101

一、九名党员九根擎天柱 / 101

二、历史转折关头的新典型 / 104

三、胡锦涛说,“你会搞调查,会总结经验” / 107

四、相信人民相信历史 / 110

第四章 觉醒:报道?还是发现?(1992-1995) / 113

节 探索双星道路 / 114

一、“李锦是来潜水的” / 114

二、总结出市场经济的模型 / 118

三、比十四大提前七十天 / 122

四、调研者的“三重境界” / 126

第二节 发现“兴福现象” / 128

一、被跟踪的神秘人 / 128

二、与市委书记密室长谈 / 133

三、十五大报告的新修改 / 136

第三节 提出资本经营理论 / 139

一、国有企业的困境 / 139

二、钻入《资本论》 / 143

三、“资本”一词写入十五大报告 / 148

第四节 中央领导的调研随行记者 / 151

一、的《倾听》 / 151

二、感受领导的思维 / 154

第五章 亢奋:与达赖分裂势力较量的日日夜夜(1996-2000) / 157

节 感受分裂势力的阴影 / 158

一、拉萨的另一面 / 158

二、到帕拉庄园认识达赖 / 161

第二节 甲日道路 / 165

一、发现甲日乡的斗争 / 165

二、来自中组部部长张全景的祝贺 / 170

三、在高原掀起红色风暴 / 174

第三节 与美国议员沃尔夫的遭遇战 / 177

一、沃尔夫潜入拉萨 / 177

二、陈奎元说,这一仗打得漂亮 / 181

第四节 零下四十一度的严寒 / 184

一、杨传堂口中的“大手笔” / 184

二、吸着氧气到藏北重灾区 / 187

第五节 提出治藏方略 / 191

一、喇嘛叛逃事件 / 191

二、凌晨的一个电话 / 197

三、再三要求回西藏 / 199

第六章 漩涡:苟利国家,生死以之(2001-2005) / 203

节 提出“新阶层入党论” / 204

一、百万富翁当支书 / 204

二、中央派来调查组 / 210

第二节 天下焦点 / 214

一、躲进卫生间里写作 / 214

二、准备坐牢 / 218

三、党章修改了两处 / 220

第三节 调研花埠圈事件 / 222

一、干部被包围在村里 / 222

二、坏事变成好事 / 225

第四节 寻找农民走向市场的对策 / 228

一、为了总书记的指示 / 228

二、莒南经验 / 231

第七章 活着:大丈夫当有为于世(2006-2014) / 235

节 社会稳定善治论 / 263

一、从“瓮安事件”确定平安协会方略 / 236

二、把群众路线引入社会稳定 / 238

三、一年38篇稿件被批示 / 241

第二节 上疏 报告信贷风险 / 246

一、倾泻而出的四万亿 / 246

二、平信直寄 / 249

三、中南海的电话 / 253

四、监管风暴 / 255

第三节 探寻一条道路:混合经济论 / 257

一、“企业报所做的工作很好!” / 257

二、六小时写出“央企市营六论” / 259

三、“李老师相当于一个军” / 262

四、树起“大企业时代”的理论大旗 / 265

第四节 打好一个基础:实体经济基础论 / 267

一、快速推出“银行暴利论” / 267

二、实体经济99评 / 269

第八章 呐喊:为国企改革砥砺奋进(2001-2018) / 277

节 我所知道的农村改革元勋胡耀邦 / 278

一、掀起农村改革风暴 / 278

二、利用新华社内参指导农村改革 / 280

三、主持制定五个农村“一号文件” / 284

四、新闻工作者要有独立负责的精神 / 286

五、你为农民讲话,农民就会说你好 / 287

第二节 长者穆青 / 290

一、谁是李锦?站起来! / 290

二、庄户人家的好记者 / 292

三、到穆青家串门 / 295

四、抬头望见北斗星 / 297

五、为什么不找我 / 298

六、拍好照片,也要写出好文章 / 301

七、我在家里点上香 / 302

第三节 我的国企改革"两把刀论" / 304

一、国企改革进入全面深化新阶段 / 304

二、五道封锁线的羁绊 / 307

三、一个人的国企改革“观点通讯社” / 310

第四节 “三国演义”中的立白集团 / 315

一、想为中国国企找一个样板 / 315

二、找到马桶盖式的案件 / 318

三、国企、外企与民企的“三国演义” / 322

四、4家智库的联合行动 / 326

第五节 联通冲击波 / 330

一、对混改缓慢的焦急心态 / 330

二、十九大前的联通风波 / 334

三、一波三折的联通混改 / 338

四、我的意见被摆到政治局常委面前 / 341

第六节 供给侧改革的《中国力量》 / 344

一、连续48个月的经济下行 / 344

二、供给侧改革的新药方 / 347

三、中冶集团搬“三座大山” / 351

四、《中国力量》构建全新的话语体系 / 356

第七节 身在京城拼打,却到沂蒙山村安家 / 359

一、习近平讲话后的15个不眠之夜 / 359

二、北漂七年八搬家 / 362

三、从“沂蒙精神”到“临沂模式” / 367

四、李锦书院的设立 / 371

附录 李锦调研年表 / 377

作者介绍:

李锦,1952年生于江苏盐城。中国企业研究院执行院长兼首席研究员,负责《中国企业报》总编辑工作。兼任清华大学等7所大学8个专业的教授。曾任第11届团中央委员、新华社西藏分社副社长、山东分社副社长等职。在山东从事新闻工作40年,长期深入基层调查研究。1982年,胡耀邦批示要求在全国范围内开展学习李锦调查研究事迹活动;邓小平亲自接见并称其“有发言权”。1994年,*听取其汇报九间棚调研情况时赞扬他“会抓典型,会总结经验”。出版专著《马克思主义的新发现》、《资本经营理论的提出》、《金融危机在中国的演变》等14部,510万字

出版社信息:

暂无出版社相关信息,正在全力查找中!

书籍摘录:

一、被遗弃的108个男人

我到过鲁西北41个县中的39个,几乎在每个县都遇到讨饭的。特别是在津浦线上的县城火车站附近,常常是讨饭的人聚集的地方。有次在禹城车站旁的饭店,仅仅20分钟就有13个人进来要饭。往往是服务员刚刚端饭上来,要饭的人便蜂拥而上,一起把手伸到你面前,那脏黑的手,使人恶心,有的背部裂开口子,血都渗出来。一个来自刘长子村的两姐妹,大的11岁,小的仅5岁,在我面前站了一会,其中大的女孩一下子跪在地上,说母亲病了,弟弟饿,悲哀的眼神使人可怜,我只好把新端上的水饺全部留给她。

为什么那么多人外出讨饭?是农业生产受到严重破坏,家乡的土地养不活他们。很多社队农民年均口粮不到200斤,不出来乞讨只有饿死。

在临清县康庄公社医院,我遇上医院抢救一位喝药水自尽的教师。当时,因为缺口粮,农村出现很多怪现象。胆大的有的砍公家树卖,有的到水利工地偷木材钢材卖,也有的到棉花收购站偷棉花。老实一点的就外出打零工,不要面子的便劝老婆孩子出去讨饭。这个教师本来是代课的,因为学生大多退学了,便在家中务劳。可他又是要脸面的人,不让妻儿出去要饭,眼看着家中口粮没了,到亲戚家借粮时又被羞辱一顿。一气之下,他喝了农药。亏得抢救及时才幸免于难。被救醒后,他还口口声声说“不怨天,不怨地,只怨自个没本事,不该养这么多孩子”,使听的人要掉泪。

因为贫穷,很多地方出现妇女成批外嫁的现象,使光棍汉迅速增多。茌平县王老公社民政干部统计人口时,发现在大王楼大队23岁至60岁的单身男人有108人,也就是说这个大队有108个光棍汉。历史上天灾战乱往往造成妻离子散的悲剧,那些漂泊在外,或死在他乡的多是男人,留下一群孤儿寡妇;而贫困造成的离散却是男人被遗弃的景象!

“108个光棍汉,这个村庄有多大?”当我听到茌平人介绍大王楼村有108条光棍汉时,极感诧异。

“这个村有200多户,600多人。”县委宣传部张宝海肯定地回答。

“是因为水质不好,残废人多,还是其它原因?”“水质也好,就是因为穷,逃荒到东北去的多。从1966年到1979年,只有闺女出门,极少有新媳妇进村的。”

我们知道,历代政权统治者总是想办法把农民稳定在自己的家园,以“安”字为要。安居乐业是政府、也是农民自己追求的理想。人民公社制度的建立意图之一便是依靠户籍制度把亿万农民固定在特定地盘上。然而,当物质财富到了极大贫乏以至生存无法维持的地步,户籍制度并不能阻碍农民外出的步伐。农民要么是揭竿而起,要么是逃荒要饭,舍此,别无它路。

在沂源县东里公社唐山山腰,我见到一个完全对生活失去信心的家庭,他们一家有五条光棍。老汉鲍延吉72岁,四个儿子,十一个孙子,当我天来到他家时,老汉坐在门口,一个医生到他门上要债。三个月前老伴病死了,欠下210元药费和30元的棺材钱,四个儿子拿不出钱,债主就逼老汉。老汉也怪犟的,说“你跟他们要,娘死了,归儿子出钱”,儿子们说“老的还在,钱由他出”,弄得医生急得直嚷“不像个人家”。我进老汉家一看,屋里的床是土块堆起来的,靠门口有一缸咸菜。他一边喝着自己熬的地瓜干酒,一边用舌头舔着大块咸盐,喝一口酒,舔一次盐。医生生气地说“你不还钱还喝酒”?老汉说“不喝酒,我活着还有啥意思啊”?

第二天又路过他们家时已是中午十一点。没有一个下地干活的,都在老汉门前下棋。这个光棍堂很有意思,清一色的黑棉袄黑棉裤,没有一个穿罩衣裳的。老汉摆擂台,儿子们都赢不过他。问他们为什么不下地干活,老大说“没啥干的。干也是白干,没有水浇地,全靠老天。修了十多年水库,都是替外村干的”。老汉补充说:“也不让开山砍树,不让养鸡,口粮买不回,只有国家救济,饿不死,就行。”

春节中午11点。在沂源县东里公社唐山山腰,我见到一个完全对生活失去信心的家庭,他们一家有五条光棍。

在农村有两件大事,一是能吃上饭,还有一件是能娶上媳妇。很多大队的党支部书记焦心的便是这两件事。为了深入了解农村情况,我到陵县一个学大寨先进单位北小高大队书记家住下。他家也很穷,炕上只有席子,没有垫的,只有一床被子。他从一家刚结婚的人家借来一床新被,让我盖着。我们在炕上啦了半夜,他尽介绍怎样用转亲的方法为光棍汉找媳妇的事。

到了深夜一点,听到敲门声,进来一个面容憔悴的老太太,扑通一声跪在地上,直磕头。原来她儿媳喝药水还没死,请大队派拖拉机送到公社去抢救;她女儿要朝回跑,被邻村的婆家绑起来了,也请老支书找公社干部说话。老支书连忙起来忙活,等到他回来时天已亮了。原来是这位老太太的儿子快四十岁上还没说上对象,有个小妹妹才十六岁。正好邻村也有一户这样的人家,老支书出面介绍,让这个村的16岁女孩退了中学,嫁给那户人家,把那户人家的女儿换过来与她哥哥成亲。硬扭的瓜不甜,这两家常闹别扭。老支书一夜未睡便是处理这件事的。

第二天,老支书还领着我到小学校去看,介绍哪家有女孩,他哥哥将来就能换回一个媳妇。正因为老支书有这个本事,在村里威信很高,上级也对他满意得很。我问她,这样不符合婚姻法。老支书深深地叹一口气说,这二十年农村被折腾坏了,路歪了,只能用歪法子治,农村才能太平。

沂源县三岔乡有一户人家,哥哥残废在家,妹妹为了服伺哥哥,总不肯出嫁。想为哥哥换个对象,哪怕是聋子瞎子,她也情愿跟人家走。可是没有姑娘肯嫁给她哥哥,一拖再拖,她已经二十六岁了。村里是把她作为优秀女青年推荐给我拍照片的,说全村人都夸奖她是好闺女。了解清楚情况后,我哭笑不得,这怎么能报道呢?但是,为了给村干部面子,我还是把闪光灯亮了一次,为兄妹俩留下了照片。

……

在线阅读/听书/购买/PDF下载地址:

原文赏析:

暂无原文赏析,正在全力查找中!

其它内容:

编辑推荐

透过《看见》《深度》剖析中国改革开放后翻天覆地的大变革,用直达根基的调查记录再掀纪实风暴。他的调查报告*真实、*客观、*有底气。他说没有调查就没有发言权,三十多年惊心动魄的千里单骑之路,让他敢于为时代发声。范敬宜直言,这个时代需要一种“李锦现象”。

书摘插图

媒体评论

群众认为李锦是党的好记者、农民的好朋友,这是群众给他封的。自己说自己是高级记者、特级记者,那不行啊。深入生活,这条路子一定要坚持,不能动摇,这是我们几十年的经验。

—— 新闻学者 穆 青

20年前这场大变革,造就一批深入群众调查研究、肯于思考与探索的新闻记者,形成这个时期特有的新闻风格与做派。李锦是这批有作为记者中较为年轻的一位,可贵的是后来的20年能一直在农村基层坚持调查研究,成果甚多,积累也甚丰。他能够学会用政治家的眼光观察,学者的头脑来思考,史学家的立足点来回顾,用新闻文字与照片来表达,有不少独到见解。

—— 新闻学者 范敬宜

李锦的写作既纵横驰骋,又镇定自若,既热烈又冷静。他的文章里干货挺多,作品的厚重与真实——那种毫无遮掩、原汁原昧的真实,尤其让我感动。

---- 作家 刘玉堂

中国有几十万新闻记者,几百万理论工作者,在史无前例的金融风暴爆发以来,他们都在表现着、表演着。个中,功劳显著的是李锦先生。他做了一件事,写了长达万言的信给*总理,报告了刚刚出现的信贷风险,列举种种危象,提出解困之路。*总理认真看了,作出重要批示,*、*等都做了批示。国家财政部、发改委、央行、银监会开会研究,国务院常务会议研究了他提出的问题,这封信察风暴于清萍之末,出思路于风险之初,献策于国家危难之时,可谓力挽狂澜、扭转乾坤之作。他的实践告诉我们,在国家危急时,有智者在。

—— 作家 王光明

前言

写在前面的话

这是一部关于以调查研究推动改革进程的书,是以我的蹲点经历为基础写出来的,全书用讲故事的形式,从头说到尾。

中国地大人多,历史悠久而且各地发展极不平衡,一套逻辑严密的概念或侃侃而谈的观点都有可能陷入“瞎子摸象”的陷阱,我多年的调查实践经验就是看见的基本上都是表面现象,只有深度调研才可能发现真相,从而求得真理。

作为一个身在基层做调查研究近40年的人,我深知调查研究是一件苦差事,说来容易,做来难,做好了更难;受罪不说,调研观点还有招致社会蜚议的巨大压力;难的,是一辈子坚持调查研究,不动摇,不懈怠。

我从20多岁就投身农村改革,经历、邓小平、、胡锦涛、习近平五代领导集体,我写的调查报告得到过数十位国家领导人的批示。这本书中所讲述的事件是过来人的那种亲身体验。我有责任,给年轻人讲些调查研究的酸甜苦辣,苦乐忧患。做好调查研究既要有基本功,更重要的是要有独立自主、奉献报国的精神。

我属于老三届,下过乡,当过兵,也有混文凭的经历,但大半辈子做的是调查研究的事。我坚信自学重要,重要的是会调查研究,尤其是学会在工人农民中调查研究,我是靠深入群众立身、靠调查研究起家、靠提出新思想吃饭的,所以至今仍然在一线冲锋陷阵,每天都在报纸、微博上发表自己的观点。我对调查研究的意义是深信不疑的,以至认定这就是自己的生命形态。

我的调查研究经历,是从1976年当新华社记者开始的。去世后中国总是在转型,在突围。转型的起因、焦点、性质、动力是什么?哪些力量在推动这场变革,又是哪些力量在围困、在抵销这场变革的能量?我的思考一直围绕所有变化的中心,几乎没有偏差于焦点。因此我尽了一切可能的努力去到老百姓中蹲点,常在一个村庄或者企业一住就是50天,乃至改革开放后23个春节都是在农村调研中度过的。我总是想逼近中国现代化发展问题的本质,号准脉博,为国家提出对策,从而去推动那些突围的实现。就这样,做完一个再做下一个。当然,这些是以一个人的视角来说事的。

这本书依时间顺序,有两条线在交织。主线是去世以后中国人追寻现代化的转折过程,包括我们称为中国特色社会主义理论的形成过程。我相信,细心的读者应会看到,我确实研究了中国改革进程中很多重大的问题。我自己的理论体系也可以视为中国特色社会主义理论体系的长河中一条微小的细流,为人们提供了有助于他们理解中国改革的事实依据。副线是我自己有关调查研究的实践与主张,一步步摸索其源、其流,是怎样形成的。譬如,初属于战术层次的“个浪头新闻观”“三级朋友网”,属于战略设计层次的“新闻信息雷达网” “新闻调查过程论”;操作层次的“新闻典型全息胚论”“五位一体工程”;后来调查人才的三个层次、六条标准;到了新世纪提出的调查报告“十八字写作法”“发现思想、引领社会”的座右铭等等。直到我给中央关于金融危机的近万言建议获得采纳,我认定新闻传媒人追求的是“历史趋势的发现力、国家难题的破解力、社会进步的引领力”,为了这个价值观,我跌跌撞撞了大半生。尽管现在已经进入移动互联网时代,但是对我来说调查研究仍然是不可弃之的法定,我有许多故事可以印证。

一个民族的历史是思想者的历史。思想者的跋涉过程,是这个民族艰难前行的佐证。这本书对于那些对中国有深入了解以及有幸见证并了解改革过程的人,可能会引起对往事的记忆。万元户是怎样发现的,九间棚与沂蒙精神是怎样提出来的,“资本”这个重要的经济学名词是怎样被解放的,治理西藏方略是怎样产生的,金融危机中抑制泡沫经济的建议是怎样为中央采纳的?在这些具体而细腻的手材料背后,展示了当时中国社会思想激烈碰撞甚至可以称为波涛汹涌的状态。

亲身经历是笔宝贵财富。年少时饥饿岁月的折磨,是我坚持长期为普通老百姓说话的基础。用心的编辑从网上搜索了我的这段经历,按时间与逻辑顺序排列,放在前面,变成全书的背景,把历史又向前拉了10多年。

我的调查研究形成重大影响是在胡耀邦领导改革的初期,成长中受到穆青、范敬宜等师长的莫大影响,我的父母亲与妻子为我做出的奉献,这些都是我终生感激的。这些内容成为此书的组成部分,附于后。

这本书初是给新闻理论界包括给大学的讲课材料。感谢北京大学艺术学院博士研究生李宁,他是沂蒙山区费县人,我在调研中所竭力宣扬的九间棚与沂蒙精神就是他家乡的事,他用两年时间来整理了这本书。

我说,他记,一起琢磨,几经修改。这本书,实际上是我们两个人的作品。

感谢北京新业文化黎雨女士的策划与言实出版社的支持。

我长期调研的地方是个圣贤辈出的地方,孟子关于大丈夫的标准:贫贱不能移,威武不能屈,富贵不能淫,对照当今好的和不好的社会环境,不能不让人感慨万千。在很多岗位,假以时日,谁都可以熟能生巧,但能做出多大成绩却和志向、气节相关,我走了大半辈子的路印证了前贤的格言,也用这句话来勉励后来人,特别是有志于报效社会的年轻人,愿你们比我走得更好、更远!

李锦

2015年3月5日

书籍介绍

这本由新华社资深记者李锦撰著的40年职业生涯的纪实书,就是这样一本可以深层解读改革开放的不同时期的方针政策的由来与实施,以及广大人民生活多层次的变化。在这近40年的记者生涯里,作者始终活跃在改革前沿,曾经长期单骑下基层,与农民同吃同住,用事实说话,并进行深度思考和理论总结一系列高水平的调研报告,为改革发展决策提供实践经验。一度引起媒体同行乃至40多位国家领导人的重视,并为此作出批示。

《深度》即从个人亲身经历出发,记录作者长期职业生涯中坚持深入群众调查研究的经历,进而展现中国改革与现代化发展不断突破困境的历程,可以说是中国第一本以调查研究为主题的人物传记。作为一名记者,他始终以“大气魄大责任”关注着国家社会的发展。他一直秉承着“没有调查就没有发言权”的理念,坚信只有贴近实践与群众,用事实说话,才会出好的新闻报道,只有进行深度思考和理论总结,写出的调研报告才会有深度。农村改革之初他就早已在农村蹲点;国企改革伊始,他又深入企业潜水,信贷危机将现,他及时地给总理寄上万言书。

从农村承包的发轫到信贷危机的预告,近40年间李锦的调查报告先后为45位党和国家领导人批示,显示出知识分子在中国现代化进程中的核心价值。胡锦涛赞他“会搞调查,会总结经验”,群众认为李锦是党的好记者,农民的好朋友。

读此书,不但能更深入清晰地了解中国改革发展历程中的遭遇和突破,还能读出品格精神与责任使命。

网站评分

书籍多样性:8分

书籍信息完全性:7分

网站更新速度:8分

使用便利性:4分

书籍清晰度:3分

书籍格式兼容性:3分

是否包含广告:5分

加载速度:8分

安全性:7分

稳定性:5分

搜索功能:9分

下载便捷性:4分

下载点评

- 五星好评(525+)

- 值得下载(496+)

- 排版满分(604+)

- 四星好评(249+)

- 傻瓜式服务(373+)

- 还行吧(122+)

- 下载快(237+)

- 内容完整(161+)

- 三星好评(441+)

- 实惠(462+)

- 经典(204+)

- mobi(294+)

下载评价

- 网友 戈***玉: ( 2025-01-13 08:54:08 )

特别棒

- 网友 常***翠: ( 2025-01-16 19:12:03 )

哈哈哈哈哈哈

- 网友 仰***兰: ( 2024-12-25 01:14:24 )

喜欢!很棒!!超级推荐!

- 网友 国***芳: ( 2024-12-28 20:48:24 )

五星好评

- 网友 丁***菱: ( 2024-12-31 17:25:47 )

好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好

- 网友 蓬***之: ( 2024-12-22 05:26:02 )

好棒good

- 网友 孙***夏: ( 2025-01-12 02:50:43 )

中评,比上不足比下有余

- 网友 马***偲: ( 2025-01-02 05:35:22 )

好 很好 非常好 无比的好 史上最好的

- 网友 冉***兮: ( 2024-12-21 19:06:25 )

如果满分一百分,我愿意给你99分,剩下一分怕你骄傲

- 网友 温***欣: ( 2024-12-20 02:05:15 )

可以可以可以

喜欢"深度:惊心动魄三十多年国运家事纪实"的人也看了

新能源系列--光伏电池制备工艺(陈楠)(第二版) 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

节肢棘皮半索脊索动物(精)/湖北省古生物与珍稀古生物群落 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

天体物理学 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

神奇树屋.中英双语系列.典藏礼盒装(1-32)[Magic Tree House] 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

换个角度看自己,相信自己一定行 钱静 著 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

- 阶梯阅读三年级 培优训练 第6版 小学语文阶梯阅读培优训练三年级 余翠霞 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

- 凯叔水浒传 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

- 禁果 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

- 怪物大师升级版1:穿越时空的怪物果实 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

- 突破PowerBuilder 8.0编程实例五十讲 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

- 刑事诉讼法专题研究/浙江工业大学法学院研究生教材 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

- 物理魔法使马修:套装5-8册(经过千锤百炼,成为TOP 1!日本累计销量突破5000000册,集英社官方正版授权!) 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

- 同等学力人员申请硕士学位社会学学科综合水平全国统一考试大纲及指南 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

- 项目管理 中国铁道出版社 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

- Altium Designer 16基础实例教程 附微课视频 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

书籍真实打分

故事情节:8分

人物塑造:6分

主题深度:3分

文字风格:7分

语言运用:4分

文笔流畅:3分

思想传递:6分

知识深度:6分

知识广度:3分

实用性:9分

章节划分:4分

结构布局:3分

新颖与独特:8分

情感共鸣:4分

引人入胜:3分

现实相关:4分

沉浸感:6分

事实准确性:7分

文化贡献:7分